Bereits Plinius erwähnt eine Pflanze namens Selago und schreibt über die Verwendung des Sporenpulvers als Räuchermittel gegen Augenleiden. Seinen Schriften kann man auch das druidische Sammelritual für diese Pflanze entnehmen. Wolf-Dieter Storl geht davon aus, dass es sich bei Selago um den Bärlapp handelt. Er bezeichnet in seinem Buch Pflanzen der Kelten den Bärlapp als eine der ältesten Schamanenpflanzen indem er schreibt:

Ob es sich beim Bärlapp wirklich um die Pflanze Selago druidarum handelt, die bei den gallischen Druiden großes Ansehen genossen haben soll, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Plinius gibt lediglich den Hinweis, dass Selago druidarum dem Sadebaum ähnelt, was sicher auf viele europäische Pflanzen zutrifft. Aufgrund der Verwendung von Selago druidarum und den landestypischen Bezeichungen, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass es sich bei Selago um den Bärlapp handelt.

Erstmals abgebildet, unter der Bezeichnung Muscus terrestris – Beerlapp, wurde der Bärlapp im 16. Jahrhundert durch Hieronymus Bock. 1626 beschreibt Matthiolus den Bärlapp in seinem New-Kreuterbuch als steinlösend, stopfend, schmerzlindernd, hitzewidrig, gegen Podagra und zur Festigung der Zähne. Im 17. Jahrhundert schreibt der Stadtarzt Johann Schröder erstmals über die Verwendung des Bärlapp-Sporenpulvers als Mittel zum Bestreuen von Wunden.

Botanik

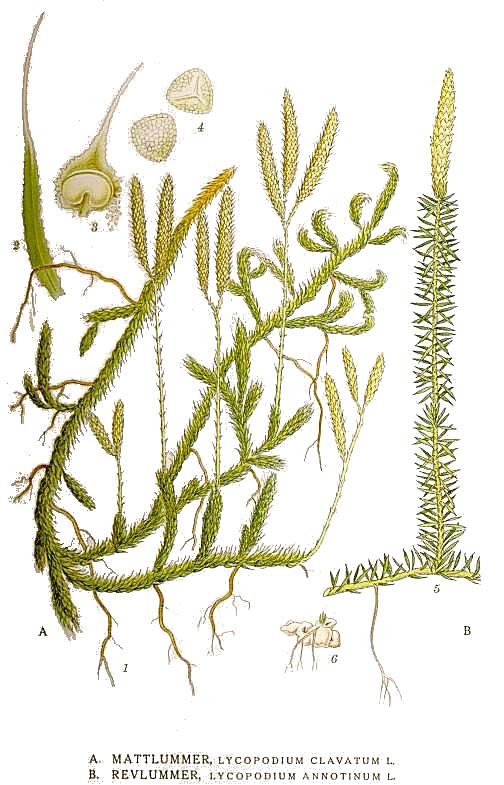

Zur Gattung Lycopodium gehören 40 Arten. Medizinisch verwendet wurde der in trockenen Nadelwäldern und Heiden wachsende, als Kolben-Bärlapp oder Schlangenmoos bezeichnete Bärlapp. Eine weit kriechende Sporenpflanze, weshalb man sie auch Schlangenmoos nennt, mit rundum dicht beblätterten Sprossen mit bogig aufsteigenden Seitenzweigen. Die Blättchen sind aufwärtsgekrümmt, vielreihig, spiralig angeordnet, klein, pfriemenförmig, ganzrandig, in eine farblose, haarartige Spitze auslaufend. Wurzeln sind nur spärlich vorhanden. An etwa 5 cm hohen aufrechten Zweigen, von denen ein Teil nur locker beblättert ist, entstehen im August an der Spitze gewöhnlich zu zwei bis drei die Sporangienähren. Aus den Sporen, die erst nach sechs bis sieben Jahren keimen, entwickeln sich die Vorkeime, an denen die Geschlechtsorgane entstehen. Es wechselt also stets eine geschlechtliche Generation mit einer ungeschlechtlichen ab. Die Pflanzen erreichen erst im 12.-15. Jahre ihre Geschlechtsreife (Madaus 1935).

Bezeichnungen

Wissenschaftlich bezeichnet man den Kolben-Bärlapp als Lycopodium clavatum. Lycopodium ist dem griechischen entlehnt und steht für Lycos -> Wolf und pos -> Fuß. Womit man Bezug auf die dicht beblätterten Zweige nimmt, die einem Wolfsfuß ähnlich sehen. Auch die deutsche Bezeichnung Bärlapp scheint sich auf diesen Umstand zu beziehen wobei man vermuten kann, dass dem Bärlapp, als alter Schamanenpflanze, auch bärenkräfte durch die Namensgebung zugesprochen wurden. Die Artbezeichnung clavatum ist dem Lateinischen entnommen, clava ? Klaue. Volkstümliche Bezeichnungen für den Bärlapp sind Drudenfußchrut, Drudenfuß, Drudenkraut, Hexenkraut, Hexenmehlkraut, Hexenstaub, Schlangenmoos, Teufelsklaue oder Teufelsschutt.

Indikationen

Das Sporenpulver des Bärlapp nutzte man volkstümlich bei Steinleiden, Blasenbeschwerden, Krämpfen, Durchfall, Rheuma und Gicht. Darüberhinaus bei Harnzwang, Blasenschwäche, Katarrh, Griess, Gallenstauung, arthritischen Gelenkprozessen. Äusserlich verwendete man das Sporenpulver bei Wunden, Wundsein der Kinder, Säuglingspflege, Ekzemen, Scabies, Psoriasis, Furunkeln und Hautjucken. Die Abkochung der Pflanze bei Verstopfung und Menstruationsstörung.

Verwendung in der Homöopathie

Bärlapp wird in der Homöopathie bei Erkrankung des Verdauungstraktes, Hepatopathien, Hepatitis, Cirrhose, Dyspepsie, Cholelithiasis, Obstipation, Meteorismus, Flatulenz, Gastritis, Cystitis, schmerzhaften Wasserlassen, Scharlach-Nephritis, Gicht, Rheuma, Ischias, Impotenz, Rachitis, Pneumonie, Bronchitis, Tuberkulose, Metritis und Orchitis verabreicht.

Bärlapp Anwendung und Wirkung

Verwendet wurden die kleinen, unfruchtbaren Äste die man im Juli und August pflückte und die von August bis September gesammelten Sporen. Die Sporen sammelte man nach der Reife durch Ausschütteln auf Unterlagen. In Deutschland darf Bärlapp nicht mehr gesammelt werden. Bärlapp steht unter Naturschutz.

Von dem Sporenpulver wurde traditionell ein kalter Aufguss aus einem Teelöffel Bärlapp-Sporenpulver und einer Tasse Wasser bereitet. Von diesem Aufguss verabreichte man täglich zwei Tassen.

Rezepte nach Madaus

Leber- und Blasenleiden:

- Rp.:

1 Teelöffel voll wiegt etwa 2,1 g. Der Tee kann kalt oder heiß unter Verwendung von 1 Teelöffel voll auf 1 Teeglas bereitet werden.).

Diarrhöe (nach Dinand):

- Rp.:

Bärlapp in der heutigen Medizin

Aus Sicht der heutigen Medizin wird Bärlapp nicht mehr empfohlen. Eine Wirksamkeit von Bärlapp ist nicht belegt.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen

Da Bärlapp einen hohen Anteil, zum Teil toxischer, Alkaloide aufweist, wird in der aktuellen Literatur von der Einnahme abgeraten. Auch die äusserliche Einnahme ist nicht zu empfehlen. Insbesondere nicht auf Wunden. Nach Hager konnten durch in Wunden gelangte Sporen selbst noch nach Jahren Granulome verursachen. Hinzu kommt, dass Bärlappsporen Allergien vom Typ I mit allergischen Reaktionen wie Dermatitis, Asthma und Rhinitis verursachen können.

Anbieter und Preis

Im Kräuterfachhandel werden Bärlappkraut und Bärlappsporen zum Kauf angeboten. 100g Kraut kosten im Durchschnitt 4 Euro. 100g Sporen kann man für durchschnittlich 8 Euro kaufen.

Inhaltsstoffe

Alkaloide wie das Lycopodin, Flavonoide, Triterpene wie Onocerin, Sterole. In den Sporen sollen nach Muszynski keine Alkaloide vorhanden sein. Hager schreibt, dass in den Sporen nur geringe Spuren Alkaloide vorhanden wären. Die Sporen enthalten darüber hinaus fettes Öl mit bis zu 72% ungesättigten Fettsäuren, Phenolcarbonsäuren, Polyterpene wie das Sporonin dessen Anteil bis zu 45% ausmachen kann, bis zu 8% Aluminiumoxid in der Asche.

(1.219 mal besucht, 1 mal heute)

Ich nutze es äußerlich bei Krämpfen, ,lasse es längere Zeit auf der verkrampften Stelle des Körpers aufliegen, Es hat bis jetzt immer geholfen. Egal wie schwer der Krampf war. es trat schon nach der ersten Anwendung Linderung ein. Je länger ich es anwendete um so besser wurde es, Die Wirkung der Krautes hält fast ein ganzes Jahr an. Daher verbrauche ich sehr wenig davon

Top Story