Den Quendel schätzte Hildegard von Bingen sehr. Sie bezeichnete ihn als eines der wichtigsten Gewürze, neben Galgant und Bertram. Hildegard von Bingen beschreibt den Quendel als warm und gemäßigt. Ein Mensch, der krankes Fleisch (Hautveränderungen) hat, esse oft Quendel und das Fleisch seines Körpers wird innerlich gereinigt und geheilt. Bis heute verwendet man diese Heilpflanze aus diesem Grund traditionell zur Behandlung von Neurodermitis und Akne.

Katarrh

Augentrost

Der Augentrost ist eine verachtete Heilpflanze, die in alten Heilpflanzen- und Kräuterbüchern keine Erwähnung findet. Später wurden dem Augentrost Heilwirkungen zugeschrieben, die die Heilpflanze nicht erfüllen konnte. Seine fraglos vorhandene Wirkung wurde in jüngerer Zeit überschätzt. Er wurde bei vielen Beschwerden empfohlen, bei denen er keine Linderung verschaffen konnte.

Bitterklee

Es ist zweifelhaft, ob der Bitterklee den alten Griechen bereits bekannt war. Theophrastos von Eresos schreibt über eine Pflanze namens Menyanthes. Ob es sich dabei um den im Norden wachsenden Bitterklee handelt, darf zumindest bezweifelt werden. Erste nachgewiesene Erwähnung fand diese Heilpflanze im 16. Jahrhundert durch Valerius Cordus. Er bezeichnete sie als Trifolium palustre.

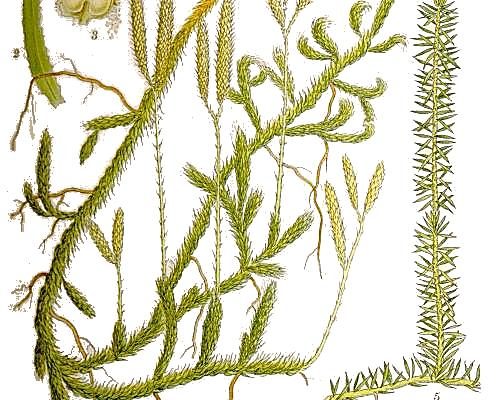

Bärlapp

Bereits Plinius erwähnt eine Pflanze namens Selago und schreibt über die Verwendung des Sporenpulvers als Räuchermittel gegen Augenleiden. Seinen Schriften kann man auch das druidische Sammelritual für diese Pflanze entnehmen. Wolf-Dieter Storl geht davon aus, dass es sich bei Selago um den Bärlapp handelt. Er bezeichnet in seinem Buch Pflanzen der Kelten den Bärlapp als eine der ältesten Schamanenpflanzen indem er schreibt:

Klatschmohn

Samenfunde in der Nähe des Bodensees zeigen, dass der Klatschmohn bereits in der Jungsteinzeit in der Nähe menschlicher Siedlungen vorkam. Inweiweit unsere Vorfahren den Klatschmohn medizinisch nutzten, kann nur vermutet werden. Sicher ist, dass die alten Griechen ihn bereits kannten und medizinisch nutzten. Dioskurides beschreibt die Pflanze zusammen mit dem Schlafmohn und dem Saatmohn. Wen wundert es da, dass der Klatschmohn von den meisten Verfassern der Kräuterbücher des Mittelalters und der Renaissance aufgeführt wird? Bezogen sich doch die Alten in erster Linie auf die Schriften der Griechen und Römer.

Vogelmiere

Ob den alten Griechen und Römern die Vogelmiere bereits bekannt war, ist umstritten. Einige Kräuterkundige des Mittelalters und der Renaissance wollen in der durch Dioskurides beschriebenen Alsine die Vogelmiere wiedererkannt haben. Hieronymus Bock war hingegen davon überzeugt, dass es sich bei der Vogelmiere um das Telephion des Dioskurides handeln würde.

Lebbeckbaum

Die Rinde des Lebbeckbaums ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen Migräne.

Tee bei Atemwegsbeschwerden

Traditionell gibt es die verschiedensten Tees, die als sehr hilfreich bei Katarrhen der Atemwege beschrieben werden.